Мир детей и подростков в отечественной и зарубежной литературе...

«Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений».

С.Г. Струмилин

С.Г. Струмилин

Многие русские и зарубежные писатели посвятили свое творчество детям и подросткам, их поступкам, интересам, проблемам. Это неудивительно: образы детей и подростков являются одними из самых важных в литературе и отражают взгляды людей на их жизнь и проблемы. Что касается подростков - это люди, вступившие в пору полового созревания, способные совершать особые поступки, мыслить иначе. Поэтому часто люди оценивают подростков неоднозначно. Эта особенность отразилась в литературе. В разных произведениях подросток представлен по-разному. По всей видимости, писатели пытаются определить, что оказывает влияние на характер и их действия.

~

В литературной традиции тема детского и подросткового периода прошла большой путь эволюционного развития от зарождения в строго нравоучительной духовной средневековой литературной традиции до проникновения в потаенные уголки подростковой души и возведения подростка на пьедестал романтиками, видевшими в неиспорченной воспитанием юной душе потенциальную возможность постижения истины, недоступной для огрубевшего восприятия взрослого. Сокровенную тайну для взрослого представляет внутренний мир подростка – чистый и хрупкий. Именно детской незамутненной душе доступно ясное видение истинных ценностей мира. Так романтизм принципиально по-новому осмысливает тему подросткового возраста.

~

В XIX в. подросток не был отдельным адресатом, а подростковый период в целом не рассматривался как нечто уникальное, заслуживающее отдельного подхода и особого внимания. Лишь в середине ХХ в. исследования Жана Пиаже в области детской психологии и когнитивного развития позволили выделить подростковый период и говорить о нем, как о важной и изолированной фазе в жизни человека. Было доказано, что в этом возрасте у человека формируется способность к формально-логическим операциям, подросток может иметь дело с гипотетическими ситуациями, видеть частное в общем, и наоборот. В этом же возрасте возникают специфические потребности и интересы, отличные от потребностей и интересов детей младшего школьного возраста и взрослых. В узком значении подростковая литература — это литературное явление американской культуры середины ХХ в., которое складывалось и развивалось с конца XIX в. и окончательно оформилось в 1950-е гг. после публикации романа «Над пропастью во ржи» в 1951 г.

»

Среди художественных характеристик подростковой литературы выделяют острую социальную направленность, повествование от первого лица, языковые особенности молодежной речи, эксперименты с композицией. Одна из центральных проблем подростковой литературы — поиск самоидентичности: культурной, исторической, социальной, национальной и тд. Тематически книги для подростков отличаются от произведений для более младшего возраста в том числе обращением к сложным остросоциальным проблемам. Их развитие протекало по-разному в разных странах, но время расцвета «проблемных» тем в словесности для подростков в большинстве мировых литератур приходится на 1960–1970-е гг. Генетически литература для подростков связана с американской культурой. Крупные британские исследователи детской литературы Х. Карпентер и М. Причард отмечают, что сейчас ближе всего к американской традиции приблизились лишь шведские авторы, но примеры подростковой литературы можно найти в национальных литературах разных стран.

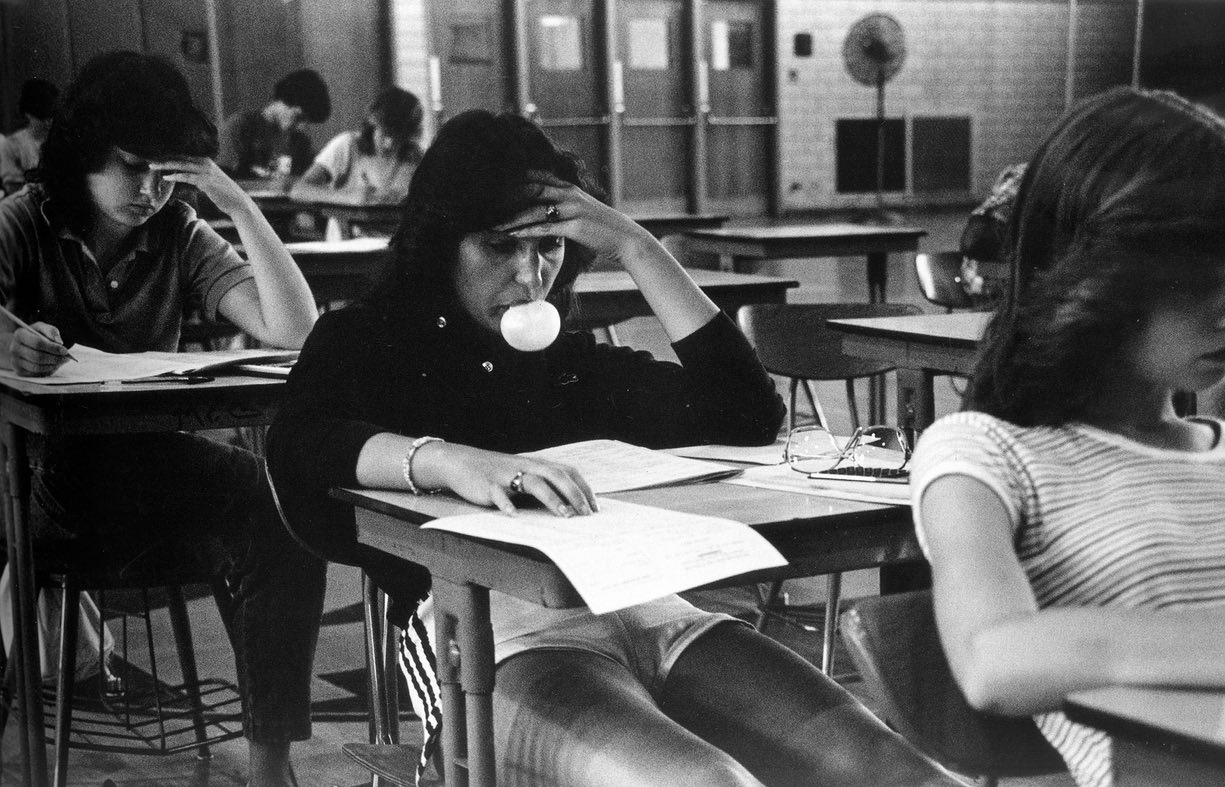

| Основные характеристики (поэтические, языковые, стилистические и композиционные) подростковой литературы в западной традиции в полной мере формируются в 1960-е годы. Именно в послевоенное время с его экономическим рассветом и колоссальными социальными изменениями появляется новое поколение подростков, впервые названное тинейджерами, с собственной ярко выраженной культурной самоидентичностью. Британский исследователь Люси Пирсон настаивает на том, что «развитие подростковой литературы как отдельной категории литературы в 1960-е и 1970-е было тесно связано с тяготением к социальному реализму». Анализируя современные англоязычные тексты для подростков, Пирсон, прежде всего, говорит о характерной для подобной литературы форме повествования — от первого лица. Эпистолярная структура романа, форма дневника (в 2000-е — интернет блога) и другие формы повествования используются в большинстве текстов для подростков, что дает голос тинейджеру, представителю определенного поколения, заставляет услышать историю от лица ее непосредственного участника. Подобный прием влияет на языковые особенности подростковой прозы: обильное использование современного, живого языка, сленга. |

Период детства и подростковый период как важнейшие нравственнофилософские и духовно-нравственные темы постоянно являлись центральными темами творчества отечественных писателей. К ним обращались такие выдающиеся писатели, как С.Т. Аксаков, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский, И.А. Бунин и другие.

Отечественная детская литература имеет свою историю развития социальной тематики. Здесь проглядываются две основные тенденции. Начиная с XIX в., отечественные детские авторы стремились достигнуть в своих произведения наиболее реалистичного изображения жизни. Например, М. Костюхина пишет о том, что в XIX в. изображение русской жизни включало в себя рассказ о бедных и богатых детях. Но социальные процессы не были главной темой в преимущественно морализаторской детской литературе. Для нее была более важна нравственная проблематика: одна из основных дихотомий первых детских книг — добродетельный-порочный ребенок. Еще одной отличительной чертой отечественных произведений для детей можно назвать постоянное стремление к созданию психологически разработанных характеров, а не типов. В ХХ в. русские авторы книг для детей самых разных возрастов постепенно создавали все более правдивые произведения и разрабатывали более точные и неоднозначные психологические характеры, осваивая все больший круг социальных тем, впоследствии ставших основными именно в литературе для подростков.

Советская детская литература первых десятилетий, которая, как и взрослая, была проникнута пафосом борьбы за победу социализма, любила книги о подвигах (трудовых и военных). Ее герои — идеальные (как положительные, так и отрицательные) дети, которые фантастически сильны, выносливы, отважны и верны революционным идеям — были важны авторам как представители своего класса, носители определенной идеологии и нравственных идеалов нового общества («Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» В. В. Маяковский). Основной целью советской детской литературы было трудовое воспитание, основным принципом — «воспитывать — значит революционизировать».

»

В 1940–1950-е гг. советские детские авторы стали все чаще обращаться к теме трудной судьбы ребенка, причинами которой зачастую оказывались одиночество в семье, дурное воспитание или влияние взрослых: «Стожары» (1948) А. Мусатова, «Дальнее плавание» (1946) Р. Фраермана, «Тетрадь Андрея Сазонова» (1947) Н. Кальма, «Добрый дом» (1955) Слуцкиса, «Сирота» (1955) Н. Дубова. Писатели того времени поднимали вопросы нравственного воспитания и столкновения ребенка с взрослым горем: смерть/уход одного или обоих родителей, появление мачехи или отчима («На тихой улице» (1954) Л. Карелин), материальное неравенство (тема, возникшая в детской литературе еще в 1920-е годы, в 1950-е рассматривается как противопоставление разных систем воспитания — «Старшая сестра (1955) Л. Ф. Воронкова).

| Во второй половине 1950-х и начале 1960-х детские книги продолжали развивать идею воспитания жизнью. Авторы все больше внимания уделяли проблемам взаимоотношений детского и взрослого миров. Героями детской литературы 1950–1960-х гг. все чаще становились неоднозначные детские характеры (как положительные, так и отрицательные), помещенные в условия повседневной жизни: «Отрочество» (1953) С. Георгиевской, «Витя Малеев в школе и дома» (1951) Н. Носова, «С тобой товарищи» М. П. Прилежаевой. В этот период целью детской книги стало воспитание не только юных читателей, но и их взрослых воспитателей. Например, в 1960-е в детские книги снова вернулись практически забытые в послевоенные годы темы, связанные с проблемами семейных взаимоотношений, в которых авторы показывают, как отражаются на ребенке семейные конфликты: «Станция “Мальчики”» (1962) Ю. Яковлева, «Последний рассказ» (1960) и «Ожидание» (1963)» Р. Погодина. Понятия, входящие в круг традиционных для советской литературы социальных тем, стали менее однозначными. Если изначально школа изображалась как основное орудие воспитания, то постепенно она оказывалась все более беспомощной перед улицей, которая вошла в детскую литературу как фактор влияния ребенка: «На тихой улице» (1954) Карелина, «В трудном походе» (1956) Л. Кабо, «Пусть не сошлось с ответом» (1956) М. Бременера, «Новый директор» (1961) Г. Матвеева. |

«

После 1990-х возродившаяся в 2000-е отечественная детская литература обратилась, в том числе, к социальным проблемам постсоветского общества. Сейчас острая социальная тематика чаще отличает книги для средних и старших школьников, подростков. Среди тем, уже известных отечественному читателю: война, сиротство, беспризорничество, неполные семьи, социальное устройство общества, переосмысление отечественной истории. Другие темы появляются в отечественной детской литературе под влиянием западноевропейской традиции и современной жизни: насилие, взаимоотношения полов, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями, наркотики, алкоголь, проституция.

»

Один из сложнейших вопросов, которые затрагивает подростковая литература, это вопрос «исторической идентичности». Кто я перед лицом истории, ответственен ли я, как личность, за все человечество, может ли историческое прошлое воплотиться во мне и в моей повседневности? В американской литературе существует сильная традиция антиутопий для подростков («Даритель» (1993) Л. Лоури, «Как я теперь живу» (2004) М. Розофф, трилогия «Голодные игры» (2008–2010) С. Коллинз, трилогия «Дивергент» (2011–2013) Ф. Рот и другие), которая решает проблему большой политики и ребенка иносказательно, через гипотетическую ситуацию. Известны также произведения, в которых события развиваются на фоне острых для истории Америки событий: Вьетнамской войны, протестных выступлений М. Л. Кинга, террористических атак («I am the Cheese» (1977) и «After the first death» (1979) Роберта Кормье, «Побег из Сайгона» (2004) Андреа Уоррен). В отечественной литературе эти вопросы редко становятся темой детской литературы. Екатерина Асонова отмечает: «Дети и большая политика — тема, практически не затронутая литературой для детей, если не считать определенной ее части — дети и война. Да и здесь за редкими исключениями вроде таких книг, как «Облачный полк» Эдуарда Веркина, книжные полки по-прежнему заняты советской агиографией — житиями замученных фашистами пионеров-героев».В советской литературе много писали об определенной части отечественной истории — Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов. И. Лупанова пишет, что после войны «главной темой собственно детской литературы стала тема трудной судьбы советского ребенка, лишенного войной детства». Но решалась эта тема в идеологическом ключе.

Не менее важные вопросы затрагивает Лев Николаевич Толстой в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» было целенаправленно описано взросление человека. Мы рассмотрим только «Отрочество», так как именно в этой части показан подростковый период главного героя трилогии Николая Иртеньева. "Отрочество" описывает самый важный период в жизни человека - период становления характера и формирование личности. Именно в это время в Николеньке начинают проявляться такие качества как чувствительность, некоторая капризность, свойственная барчукам, упрямство, склонность к философствованию. Но самой важной чертой в характере своего героя Толстой считает его горячее желание достичь нравственного равновесия, которое позволит ему правильно ориентироваться в жизни.Те душевные сомнения и тревоги, которые переживает Николенька, в той или иной степени, приходится испытывать каждому молодому человеку, неважно, в какой семье и в какое время он растет.

Показывая взросление Николеньки Толстой затрагивает моральные аспекты совершенное разных проблем и жизненных ситуаций, но самое главное среди них - постоянное, в течение всей жизни, стремление работать над собой для того, чтобы приблизиться к нравственному совершенству.

Показывая взросление Николеньки Толстой затрагивает моральные аспекты совершенное разных проблем и жизненных ситуаций, но самое главное среди них - постоянное, в течение всей жизни, стремление работать над собой для того, чтобы приблизиться к нравственному совершенству.

«

Отрочество, по словам рассказчика, начинается для него со смерти матери. О нем он говорит как о «пустыне», где редко находятся «минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни». Взрослеющего Николая начинают посещать мысли и вопросы, до этого его совершенно не волновавшие, – о жизни других людей. До сих пор мир вращался вокруг него одного, а теперь взгляд его постепенно начинает меняться. Импульсом к этому становится разговор с воспитывающейся вместе с Иртеньевыми дочерью подруги матери Мими Катенькой, которая говорит о разнице между ними: Иртеньевы богаты, они же с матерью бедны. Героя теперь занимает мысль, как же живут другие. Усложняются отношения Николая и с другими людьми, прежде всего с родным братом Володей, который старше его всего лишь на год и несколько месяцев, но и этот разрыв кажется гораздо большим: брат неудержимо удаляется от Николая, вызывая в нем горькое чувство утраты, ревность и постоянное желание заглянуть в его мир (сцена разгрома Николаем коллекции украшений брата, которые он опрокидывает вместе со столом). Резче и противоречивее становятся его симпатии и неприязни (эпизод с гувернером, его самоощущение).

Именно в этот период «любимейшими и постояннейшими предметами» размышлений героя становятся «отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души... В это же время завязывается и первая настоящая дружба Николая с Дмитрием Нехлюдовым.

В произведении показан процесс внутреннего роста и становления личности Николая, его взаимоотношения с окружающими людьми и миром, процесс постижения действительности и самого себя, поиск душевного равновесия и смысла жизни. Взрослый читатель, ознакомившись с повестью вспоминает свое отрочество... Будто бы оглядывается назад, в своё прошлое, детство и смотрит на юношеские переживания и личностные метаморфозы с высоты птичьего полёта. Безусловно, есть огромная разница между подростком ХlX века и современным подростком, но, тем не менее, этапы становления взрослой личности изменились незначительно. Подросток, читая произведение, способен в образе главного героя разглядеть себя самого... Возможно, кто-то так же как Николенька предпочитает находиться один, с книгой или тайным дневником и тд. Повесть Л. Н. Толстого "Отрочество" заставляет задуматься о ценностях жизни, посмотреть на себя со стороны. Учит совершенствовать свои внутренние качества, которые в последствии помогут преодолеть все трудности этой нелёгкой жизни.

| Также о подростковом периоде писал Федор Михайлович Достоевский. В романе «Подросток» он рассказывает об Аркадии Макаровиче Долгоруком, незаконном сыне Версилова. С наступлением совершеннолетия приходит ответственность за свои поступки и ясность в различении добра и зла. Этих умений обычно нет у подростка, герой и сам понимает свой недостаток. "Подросток" построен как роман-воспитание, здесь показана история развития главного героя во всех подробностях, иногда излишних и сбивающих с толку. Автор разрабатывал новый для себя тип романа. |

Основное качество Аркадия – гордость, перерастающая в гордыню. Именно из гордости проистекает его идея стать новым Ротшильдом с помощью упорства и непрерывности. Подросток решил для себя, что воровать не будет, а также не станет ни закладчиком, ни процентщиком. Другая идущая из детства черта – стремление к одиночеству, а чисто подростковая – личная свобода и жажда могущества. Аркадий хочет насладиться жизнью сполна, о себе он говорит, что ему и трѐх жизней будет мало.

~

............................

Причиной обострѐнного самолюбия становятся унижения, которые Аркадий перенѐс в детстве в пансионе Тушара. Унижения связаны с фактом его незаконного рождения, поэтому отношения юноши к отцу двойственны: восхищение, похожее на влюблѐнность, готовность к любой жертве – и ненависть. Аркадий стремится найти в обществе путь добра, отличимый от злого. На деле же оказывается, что благие намерения не приводят к добрым поступкам.

Версилов, отец Аркадия, – первооснова беспорядка. Он двойственен во всем, начиная от двух его женщин. Его гордыня приводит к затмению благородных идеалов, самообожанию и пренебрежению к другим: «Люди для него - мыши». Расколотая надвое икона – символ двойной жизни Версилова. Его идеал красоты меркнет в глазах подростка. Аркадий находит для себя новый путь, открытый его юридическим отцом, в чьем благообразии, то есть богоподобии, нет гордыни. Бога Макар Долгоруков считает единой истиной. Его уверенность передаѐтся Аркадию, который называет ее «твѐрдое в жизни».

«Подросток» - реалистический роман, в котором Достоевский, как в зеркале, отразил не только типичные характеры современного отца и сына, но и проблемы общества, в том числе и нравственные. Достоевский ставил перед собой цель «написать роман о русских теперешних детях, о теперешних их отцах в теперешнем их взаимном соотношении».

В жанровом отношении роман «Подросток» сочетает в себе черты романа-воспитания (скорее, самовоспитания), то есть романа о мальчике, а также философского романа, то есть романа об идее. В произведении есть черты семейной хроники. Авантюрность романа связана с зашитым в сюртуке подростка письмом, компрометирующим Ахмакову. С ним связано множество интриг, раскрывающих характеры героев: шантаж, борьба, похищение Ламбертом. По форме роман – записки героя.

Роман «Подросток» считается одним из самых динамичных и насыщенных событиями романов Достоевского.

В жанровом отношении роман «Подросток» сочетает в себе черты романа-воспитания (скорее, самовоспитания), то есть романа о мальчике, а также философского романа, то есть романа об идее. В произведении есть черты семейной хроники. Авантюрность романа связана с зашитым в сюртуке подростка письмом, компрометирующим Ахмакову. С ним связано множество интриг, раскрывающих характеры героев: шантаж, борьба, похищение Ламбертом. По форме роман – записки героя.

Роман «Подросток» считается одним из самых динамичных и насыщенных событиями романов Достоевского.

»

Таким образом, можно понять, что отечественные писатели своей целью считали изображение взаимодействия героев с окружающим миром и их становление, развитие как личностей. Николай Иртеньев, Аркадий Долгорукий – каждый герой обладает упорством и стремлением вырасти. Все они сталкиваются с проблемами, сложностями и преградами на своем пути, но каждый, хоть и по-своему, преодолевает их.

В зарубежной литературе....

Подростки – герои произведений зарубежных авторов. Впервые тема воспитания и взросления подростка появляется в произведении Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Также интерес к образу подростка проявлял Жан-Жак Руссо в романе «Эмиль, или О воспитании». Но в этих произведениях говорится лишь о специфике воспитания, а вот о внутреннем мире подростка и ребенка в целом впервые написал Чарльз Диккенс.

Роман «Приключения Оливера Твиста» занимает в творчестве писателя важное место, ведь в нем впервые отражена тема одиночества ребенка в несправедливом «мире сострадания и скорби», которая раскрывается в течение всего повествования: от рождения Оливера до его счастливого превращения в джентльмена. В своем произведении Диккенс изобразил злую действительность того времени. Писатель оказался первым, кто смог осветить эту тему, которая остается актуальной и на сегодняшний день. В романе Чарльз Диккенс затрагивает проблемы воспитания детей. Также он остро рассуждает над вопросом, что может являться истинным воспитанием, а что может являться профанацией. Автор задумывается - может ли истинное воспитание быть без доброты или же милосердия...

«

| Оливер Твист – обобщающий персонаж, который представляет целую социальную группу: беднейших слоев населения. В произведении предполагается, что беднота рождается уже испорченной и безнравственной, и, как следствие, неспособной вырваться из кармических пут. Оливер Твист – символический образ обездоленных, демонстрирует совершенно иное явление. Именно обстоятельства, а не врожденная испорченность или развратность, окончательно влияют на жизненную ситуацию каждого бедняка. Оливер олицетворяет самый низкий уровень жизни в Англии, поскольку существует в грязном доме, ест мизерные порции каши и пытается выжить в тяжелых буднях удлиненных рабочих дней. Его судьба в сюжете романа во многом зависит от внешних сил. Когда Оливер присоединяется к воровской шайке, становится понятно, что не все представители социальных низов одинаково плохие. Они просто вынуждены выживать путем сомнительного заработка. Даже в новом амплуа парень, фактически, не является вором, но его окружение содействует тому, чтобы он выглядел именно так. Развитие событий в романе демонстрирует незаурядную духовную силу главного героя, который, в отличие от других, сумел преодолеть внутреннее падение и деградацию. Оливер Твист противостоит всем ожиданиям относительно упадка его моральных качеств и становится воплощением непоколебимой порядочности . |

Жестокость мира порождает жестокость ребенка. Именно это волнует писателя, который сознательно обнажает самые страшные места английского дна, желая обратить на них внимание общества. Писатель идеализирует своего героя, наделяя его врожденной добродетелью, которую не могут поколебать никакие пороки и грязь окружающего мира. В сложные моменты жиз-ни к одинокому, никому не нужному Оливеру приходят на помощь добрые люди, воспитывающие в нем человечность: мистер Браунлоу, миссис Мейли и её названная дочь Роза, доктор Лосберн, миссис Бедвин. Эти герои - милые, приятные люди, умеющие сочувствовать и откликаться на чужую боль. Ч. Диккенс считает, что проблема воспитания человека - дело всего общества. Одно из назначений романа «Приключения Оливера Твиста» - показать суровую правду ради того, чтобы заставить общество быть справедливее и милосерднее. То, что нас будет окружать, повлияет на наше мировоззрение, на нашу жизнь, а значит, повлияет и на последующие поколения. Писатель затрагивает еще один вопрос: что являет собой истинная воспитанность, и возможна ли она без доброты и милосердия. Ответом на этот вопрос является весь роман. И красивое, и некрасивое в человеке может изменять жизнь, общество людей. И очень важно, какими моральными принципами руководствуется в жизни человек. Роман учит не сдаваться и не отступать от своих идеалов. Верить в лучшее будущее-никогда не терять надежды. Произведение подталкивает людей помогать несчастным, быть отзывчивым и добрым, учит милосердию и состраданию.

~

Еще одним автором, затронувшим в своем произведении тему подросткового возраста, является Джером Дейвид Сэлинджер. Его роман «Над пропастью во ржи» представляет собой рассказ семнадцатилетнего американского школьника Холдена Колфилда, исключенного перед Рождеством из школы Пэнси за неуспеваемость.

»

Основная идея романа – неприятие лжи, проявляющейся как в моральных нормах, бытующих в обществе, так и в людях, событиях, предметах – тесно связана с образом главного героя. Холден Колфилд знакомит читателя не только с внешней, событийной стороной своей жизни, но и внутренними представлениями о знакомых ему людях, тех или иных жизненных ситуациях, собственном характере.

Книга «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Сэлинджера нацелена на подростковую аудиторию, а почему не на взрослую? В центре романа находится подросток Холден Колфилд — «Я», от лица которого и ведется повествование. История не рассказывает нам о чем-то необычном или захватывающем, по крайней мере, слегка необычные будни школьника, в то время их не назовешь занимательными. Предисловие гласит, что эта книга: «Вдохновляла многие молодежные поколения начиная от битников и хиппи до представителей современных радикальных молодежных движений». И сразу же назревает вопрос, чем эта книга могла покорить подростков в Америке на долгие поколения? Начав ее читать, я думала, что она поможет мне разобраться в себе. Изначально я полагала, если эта книга предназначена для подростков, то вмещает какие-нибудь поучения, наставления или вообще меняет взгляды на мир. Сэлинджер открыл всему миру главную проблему подростков, самую актуальную: нежелание мириться с тем, чего от них хотят взрослые. Холден — отчаянный бунтарь, который не собирается мириться с общепринятыми правилами и нормами, типичный подросток. Холден понял некую закономерность: если ты рассуждаешь или ведешь себя, как ребенок, взрослые начинают тебя поучать. А если ты говоришь сдержанно, по теме, то взрослые тебя и не замечают, как будто «ты уже большой, и нечему уже тебя учить, сам познал жизнь», из этого он сделал вывод, что взрослые «…вообще ни черта… не замечают».

Если сравнивать два поколения: Сэлинджера и нынешнее, то, несомненно, подростки не изменились, несмотря на разное время и местоположение. XX или XXI век, подростки или взрослые, они в каждом времени, но у каждого поколения будет что-то свое, особенное. Возможно, сначала ничем непримечательное, но затем поразительное. Например, хиппи — это люди, пытающиеся жить по собственным правилам, жить своей жизнью, а не по модели, заготовленной родителями. Стать тем, кем ты видишь себя, а не тем, кем был твой отец. Стать не консультирующим юрисконсультантом, а личностью. Человеком, который добьется всего сам, не полагаясь на чужие силы. Сэлинджер открыл главную подростковую проблему, и пусть о ней все знали, но все же не подозревали, что она настолько глубока. Каждый родитель сталкивался с проблемой того, что его ребенок не хочет то или иное делать и понятия не имеет, чем будет заниматься по жизни. Но поверьте, что ребенок мучается так же, как и родитель. Только его борьба связана не с вами, а с ним самим. Внутри его дерутся два хищника, и как бы вы не старались помочь ему, пока он не скажет «СТОП» своей борьбе, она не остановится. Подросток сам не способен принимать рациональные решения, и доколе он не станет осознавать, что он не справляется, ему не помочь. Мне, как подростку, очень это знакомо. Сколько раз родители пытались помочь мне с выбором, и я все равно поступала по-своему, хотя и прислушивалась к их советам. Сэлинджер в своем романе тоже ведет эту борьбу, но у него она проявляется не только внутри его самого. С одной стороны, Колфилд, как мальчишка, безбашенный и импульсивный, но с другой стороны, он глубоко чувствующая натура. Он умеет любить, но боится ошибиться в людях. Поэтому он всегда при знакомстве с людьми показывает себя не с лучшей стороны — мальчиком, которому наплевать на всех. Но больше всего в нем меня поразило, то, как он любит сестренку: нежно и чутко, жизнь за нее отдаст, это совершенно не подходит под его роль бунтаря, но именно мысли и диалоги с Фиби наполняют этот роман чем-то необычайно милым и сглаживают все «плохие» поступки Колфилда.

Что помогло Сэлинджеру добиться максимального сходства подростка в реальности и подростка в романе? Мне кажется, что, во-первых, Сэлинджер основывался на собственно опыте, а во-вторых, он добавлял некоторые моменты, которые могли совершить только подростки. Порой в романе происходит что-то иррациональное, и это странное взрослые ни за что бы ни сделали, а вот подростки запросто. Возникает ощущение, что взрослые не способны действовать спонтанно, это для них запрещено. Все должно идти по расписанию − по уставу. А вот подросткам все равно на устав и, если что-то запрещено, то это еще не проверено. Ведь на один запрет найдется человек десять, которые проверят этот запрет на прочность, и если он выдержит, то может быть, они послушаются, но навряд ли. Каждый подросток будет рад проверить любое правило, не в смысле придерживаться, а наоборот опровергнуть, сделать «шиворот- навыворот». Для взрослых правила предполагают строгий и ответственный вид, а для подростков шанс показать себя более «крутым» или важным, похвастаться перед девчонками. Сначала у меня была неприязнь к главному персонажу, ведь зачем Колфилд все время пьет и курит? И хотела высказать собственную точку зрения на этот вопрос, что это отвратительно выглядит и плохо влияет на организм, но если посмотреть на это со стороны, пусть даже со стороны философии, то я могу даже привести некоторые ЛОГИЧЕСКИЕ оправдания: ‒ чем взрослее ведет себя ребенок, тем меньше на него обращают на него внимания и, соответственно, он может делать все, что ему хочется без надзора взрослых. ‒ доказать окружающим, что владеет своею жизнью, и он распоряжается её, как хочет он. ‒ для мальчиков быть грубым, настойчивым, рискованным и уверенным − нормально, этим они и привлекают девочек. Но порой они могут переходить черту, тем самым отталкивая людей вокруг себя. Сложно, правда? С одной стороны, они должны придерживаться имиджа, но также нельзя переусердствовать, ведь это может обидеть или даже оскорбить человека.

Как личность, Холден разнообразен, если так можно сказать о человеке. Я начала понимать Холдена лишь к концу произведения, когда произошел диалог между ним и его сестренкой Фиби. Их разговор меня затронул за живое настолько сильно, что я была готова перечитывать эту главу снова и снова. Это было настолько искренне, настолько с любовью, что я вам признаюсь, прослезилась, было это от избытка эмоций или просто от счастья за них, я даже не знаю. Колфилд, когда укладывал Фиби спать, заплакал, это был именно тот момент, когда любовь настолько сильна, что появляется ощущение, что вот ты выйдешь из этой комнаты и все, твое сердце «остановится». Любовь между братом и сестрой строится не на авторитете, а на искренних чувствах и эмоциях, на пережитых моментах радости и горя. Дружба и любовь сестры и брата проверяется на долгих годах проживания вместе, возможно, даже в одной комнате. И эта проверка серьезней проверки друзей на «прочность». Брат всегда поддержит сестру, независимо от того, что думают родители. Я полагаю, что этот диалог меня так растрогал, потому что когда я была младше, намного младше, я не находила общего языка со старшим братом, ведь ему приходилось нянчиться с сестрой в то время, как он мог погулять с друзьями или поиграть в компьютер. С течением времени, я осознала, что буду рада ему, как маленький ребенок, ведь это мой старший брат, который такой взрослый, но все равно не забывает меня и готов отложить свои дела, чтобы помочь мне с какой-то незначительной вещью. Расстояние открывает глаза и усиливает чувства. Мне кажется, что именно поэтому Холден Колфилд, находясь в разных школах далеко от своего дома и от своей сестры, так нежно и трогательно любил ее, ведь она была единственной, кто не лгал ему, и кого он по-настоящему любил и не скрывал этого. Ради нее он готов горы свернуть, открыть ей весь мир, чтобы она шла по жизни, ничего не боясь и не падая, ведь он идет впереди и прокладывает ей путь. Этот роман принадлежит к жанру реализм, значит, что все происходящее могло быть на самом деле. Представьте, что жил мальчик в 50-х годах XX века, который проживал точно такую же жизнь, как Холден Колфилд. Он был странным по сравнению с остальными мальчиками, ведь ему были важны чувства, ощущения людей вокруг него, ему было не все равно. Он замечал некоторые детали в людях, на которые бы никто не обратил внимание, если ему не было дела. Как, к примеру, мальчик, который был неряхой или на пропажу уток на зиму из Нью-Йоркского парка, ведь на такие мелочи никто и никогда не обращает внимание. Он чуток, сдержан, любопытен. Но все же есть в нем что-то противоречивое, то, что его подталкивает подшучивать над другими, ругаться с другом и даже драться! Хотя это не противоречие, а скорее инстинкт мальчика, так как чуткость больше свойственна девочкам, чем мальчикам. У него есть сестра, которую он любит больше всех, кажется, для мальчика-брата немного было бы стыдно за это, но ему это не важно, ведь это его сестра, тем более у неё после смерти младшего брата Алли осталась лишь одна надежда − на старшего брата, и она не будет напрасна. Мальчики только с возрастом осознают, как дороги могут быть родные. Ведь когда учишься и находишься в школе, всегда найдутся люди, которые могут навредить тебе.

| До того, как я стала сравнивать себя и Холдена, прошло множество глав и борьбы во мне, я поначалу даже и не думала об этом, но потом решила поискать и в себе минусы, и они нашлись. Вот еще одна проблема подростков, что они всегда сопоставляют себя с окружающими и не думают о том, что этот человек мог сделать для того, чтобы поменять свое мировоззрение или перестать обращать внимание на людей, которые его не стоят. Зачем рассуждать разумно, если можно просто сделать это. Да, мы бываем вспыльчивы, несносны, порой даже и нам надоедает быть такими, временами нам тоже необходима ласка, нежность и чуткость. Это сглаживает все острые углы, образовавшиеся во время перемен настроений, проблем в школе и предательствами друзей, а от мысли, что в этом и заключается смысл жизни, становится еще хуже. Вот именно этот «подростковый период» можно считать одним из самых спонтанных, бесстрашных моментов в жизни каждого человека. Бывает, что этот момент затягивается. Даже проявляется зависть, что мальчики постоянно поступают, как им вздумается, а девочкам приходится все обдумывать, а иногда хочется бросить все и пойти погулять вместо уроков, но «голос разума» внимает к совести. Прочитав эту книгу, вы можете и не понять смысл, но только лишь с годами, когда вам придет в голову мысль перечитать ее, вы поймете, что она все-таки повлияла на вас, и пусть вы этого не ощутили. Эта книга может, и не помогла мне, но она точно сделала меня ближе к моему брату, послужила опорой в борьбе с негативными мыслями, связанными со словом-подросток и выходящими из него последствиями. Сэлинджеру удалось захватить сердце каждого подростка, который прочитал этот роман. Возможно, он не смог помочь подросткам с проблемами, но зато вдохновил нас на то, чтобы мы не стыдились и не боялись быть подростками. Каждый был таким, и каждый став взрослым, необязательно пошел по стопам отца, а все же он нашел в себе силы и отправился долгой трудной дорогой, которая, к счастью, приведет его в лучший мир, существующий исключительно для него. И это значит, что Холден Колфилд все-таки пошел тем путем, которым он хотел, и теперь сторожит у пропасти во ржи, чтобы каждый подросток шел за своим сердцем, а не за деньгами или властью. |

Вывод:

Итак, можно сказать, что и зарубежные писатели, и отечественные имели одну и ту же цель. Авторы хотели показать, как подросток становится личностью, как он взрослеет, проходя через жизненные трудности и непонимание окружающих. Однако стоит заметить, что каждый писатель опирался на эпоху, в которой жил сам, от чего внешний мир и внутреннее состояние героев (мечты, цели) могут различаться. Но отличия отечественной литературы от зарубежной все же есть.Русская литература этого большого многослойного периода действительно имеет некие архитипические черты.

- Во-первых, она тяготяет к реализму, используя его как некое заземление или якорь, если автор даже обращается к романтизму, мистицизму, иносказанию и так далее. Она далека от чересчур умозрительных конструкций, от искусства ради искусства.

- Во-вторых, она несёт строгие морализаторские коннотации, исследуя в первую очередь современного человека.

- В-третьих (что проистекает из предыдущего пункта), ей присущ сложнейший психологизм, проникновение в сознание героя, изящнейшее его препарирование.

© 2020 All Rights Reserves